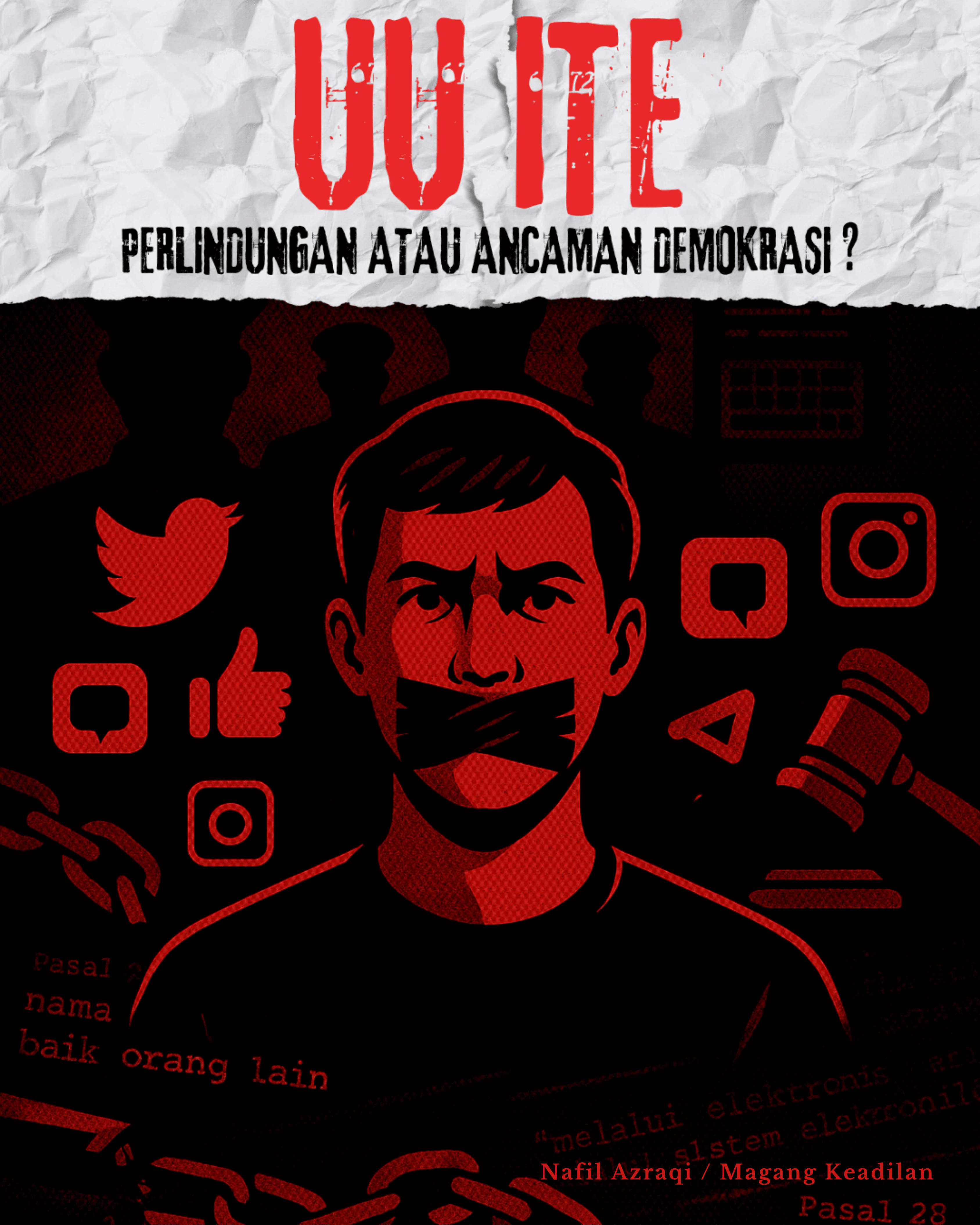

Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Melalui MK, pasal ini direvisi. Apakah hal ini sudah cukup untuk benar-benar melindungi suara publik?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada awalnya hadir sebagai payung hukum untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, memperlancar transaksi elektronik, serta melindungi hak konsumen. Namun dalam praktiknya, sejumlah pasal dalam UU ITE justru kerap disalahgunakan sebagai alat serangan balik, pembungkaman kritik, dan tindakan sewenang-wenang terhadap individu maupun kelompok.

Pasal-pasal yang multitafsir, terutama terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi, berpotensi disalahgunakan untuk menjerat seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, UU ITE tidak jarang dijadikan alat untuk mengekang kebebasan ekspresi, membatasi kritik dan membungkam suara masyarakat terhadap pemerintah maupun korporasi. Situasi seperti ini menggambarkan kondisi hukum di indonesia yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan harapan mereka kepada pemerintah.

Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang 2019–2024 terdapat setidaknya 530 kasus kriminalisasi dengan jerat UU ITE terhadap 563 korban. Data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat bahwa sejak 2008 hingga 2020, korban UU ITE tak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga aktivis, jurnalis, dan akademisi. Sebanyak 70% pelapor berasal dari kalangan pejabat publik (38%), profesi (27%), dan pengusaha (5%), sementara sisanya dari sesama warga (29%) dan tidak diketahui (1%). Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, dari 2016 hingga 2020, terdapat 768 perkara di pengadilan yang menggunakan pasal-pasal bermasalah dalam UU ini.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya menjamin ruang aman untuk menyampaikan kritik. Demokrasi tanpa kritik bukanlah demokrasi sejati. Pengalaman masa Orde Baru membuktikan bahwa kekuasaan tanpa kontrol publik hanya melahirkan penindasan. Rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berhak menyoroti, mencari informasi, menyatakan pendapat, dan mengkritik pemerintah. Ambiguitas dalam UU ITE menyebabkan hukum menjadi seperti “karet” yang dapat ditarik sesuai kebutuhan penegak hukum.

Negara semestinya menjadi pelindung dan pendengar aspirasi warganya, bukan membungkam demi melindungi kepentingan elit. Kritik terhadap kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat sangat penting sebagai sarana kontrol publik serta hal tersebut harus dijamin negara. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, baik dalam hukum HAM internasional, yaitu Padahal, kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dilindungi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah penting dengan mengeluarkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 pada 29 April 2025. MK memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya dapat dilaporkan oleh individu sebagai korban langsung. Pemerintah, institusi, profesi, korporasi, dan jabatan resmi tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Putusan ini menjadi angin segar bagi perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama dalam ruang digital.

Namun sayangnya, implementasi putusan ini belum berjalan efektif. Contohnya adalah kasus mahasiswi Institut Teknologi Bandung Fakultas Seni Rupa dan Desain, berinisial SSS, yang pada Maret 2025 mengunggah meme ‘ciuman’ antara Presiden Prabowo dan Jokowi sebagai bentuk kritik visual berbasis AI. Mahasiswi tersebut kemudian ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 6 Mei 2025 dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Penangkapan ini tidak hanya menyalahi semangat Putusan MK, tetapi juga merupakan bentuk represif yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Tindakan Polri tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan MK yang menegaskan bahwa hanya individu yang dapat menjadi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik. Meme tersebut merupakan bentuk ekspresi artistik dan kritik sosial yang sah di dalam sistem demokrasi. Penindakan terhadap kritik semacam ini memperlihatkan adanya pembangkangan institusional terhadap putusan pengadilan tertinggi, sekaligus menandakan bahwa aparat masih menempatkan kepentingan kekuasaan di atas hak asasi rakyat.

Pasal-pasal bermasalah seperti Pasal 27A berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.” Sementara itu, Pasal 28 ayat (3) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”

Frasa “orang lain” dalam kedua pasal tersebut dianggap multitafsir. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” hanyalah individu perseorangan. Dengan demikian, lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan tidak dapat menjadi pelapor dalam perkara pencemaran nama baik. Selain itu, frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A juga dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. MK menyatakan bahwa frasa tersebut harus dimaknai sebagai ‘suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang’. Adapun kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) tidak mencakup keributan di ruang digital atau siber. MK menegaskan bahwa kondisi semacam itu tidak termasuk dalam delik pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan frasa yang tidak tepat dalam UU ITE melanggar salah satu asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu asas kejelasan rumusan. Dalam penjelasannya, asas ini menuntut agar setiap peraturan memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pemilihan kata, dan penggunaan bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan berbagai tafsir dan implementasi yang berbeda-beda.

Ketidakjelasan makna dalam suatu pasal berakibat pada penegakan hukum yang tidak efektif dan merugikan masyarakat. Akibatnya, UU ITE tidak lagi berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu memberikan kepastian hukum yang adil dan melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan klarifikasi terhadap pasal-pasal bermasalah agar tidak lagi disalahgunakan. Apabila ketidakjelasan ini dibiarkan, maka akan memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlambat proses penegakan hukum yang adil dan efisien, serta menjadi beban bagi sistem peradilan.

Ketidakpastian ini juga membuat masyarakat kesulitan memahami batasan yang jelas dalam berekspresi di ruang digital. Ketakutan terhadap risiko pidana akibat pasal-pasal yang multitafsir membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat secara terbuka di media sosial atau platform digital lainnya. Pada akhirnya, kondisi ini melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi. Pasal-pasal yang multitafsir dapat menimbulkan perlakuan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif, yang pada gilirannya menciptakan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

Upaya MK memperjelas pasal-pasal UU ITE untuk mengembalikan ke fungsi awalnya dan menjaga kebebasan berekspresi patut diapresiasi. Ini merupakan salah satu langkah kecil namun penting dalam memberantas praktik kriminalisasi di dunia digital. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat dapat lebih leluasa menyampaikan kritik dan pendapat, terutama terhadap kebijakan pemerintah, tanpa takut dituduh bersalah atau dipidanakan. Revisi ini tentu akan berdampak positif dalam meminimalisasi jumlah kasus kriminalisasi di ruang digital, memperkuat kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat. Akan tetapi, meskipun beberapa revisi telah dilakukan oleh MK, masih ditemukan pembangkangan dalam praktik penegakannya. Pembangkangan seperti ini mencerminkan sikap otoriter aparat negara yang terus mempertahankan pendekatan represif di ruang publik hingga saat ini.